最近關羽丟掉荊州一事,引發廣泛議論。當初,東吳主公孫權試圖拉攏關羽,派兄長諸葛瑾前來提親,卻被關羽狂怒駁回,口出狂言。

一時之間,孫劉關系陷入僵局。事后諸葛亮和孫權都對此深感后悔。我們不妨來回顧這段往事,探討其中緣由,思索人生之道。

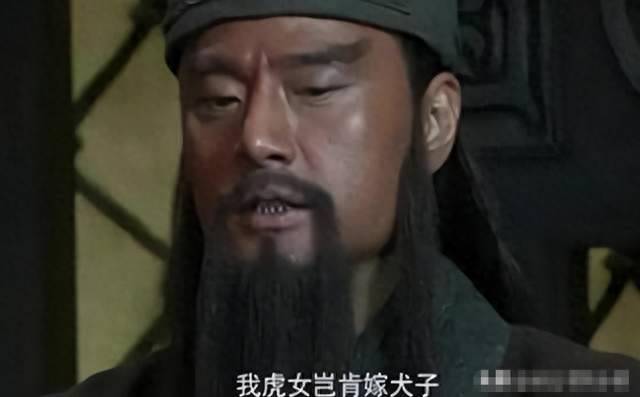

關羽面對諸葛瑾時大怒,說自己的女兒是「虎女」,不能嫁給孫權的兒子這個「犬子」。表面上看,關羽極為傲慢,不把東吳放在眼里。

但其內心深處,恐怕另有難言之隱。關羽的反應極為激烈,一拳就將案幾砸個粉碎,左右侍從無不膽戰心驚。

諸葛瑾臉色刷白,顫聲辯解關公誤會了其意。

可惜關羽已無心理會,大聲呵斥諸葛瑾滾出荊州。眾人無奈勸解,關羽卻意氣沖天,誓不退讓。

要知道,當時孫劉聯盟剛剛建立,彼此情誼深厚。孫夫人孫尚香已經被劉備接納。孫權主動提親,正是想通過姻親加強兩家關系,對抗北方的曹操。

這原本是件美事。當初孫劉兩家歷經波折,才終于建立起互信,共同對抗強敵的聯盟關系。眼下正是兩家需要進一步加強關系,堅固軍事聯盟的時候。

提親確實是個巧妙的好辦法,可以避免日后猜忌隔閡,并增加兩家子弟的私人感情紐帶。

然而問題就出在關羽這里。他表面上以「虎女焉能嫁犬子」為由拒絕,實則內心早已對劉備產生了某種怨憤。

這種怨憤根源頗深,一言難盡。關羽雖然對諸葛瑾狂言不敬,但深處的不滿卻不是針對東吳,而是對劉備本人的憤慨。

或許首當其沖的,是漢中之戰結束后,劉備封賞他人的事。當時劉備奪得漢中,在成都稱漢中王。關羽前去道賀,卻發現自己的地位竟不如往日。

趙云、馬超、黃忠都與他平起平坐,位列五虎上將。這已叫關羽難以接受。當初劉備起兵時,關羽是第一個追隨劉備闖蕩的好兄弟,甚至不惜背叛曹操。他自認對劉備忠心耿耿,卻被後來追隨劉備的將領比下去了。

更甚者,張飛的兩個女兒,一個已經被劉備指定為太子劉禪的未來皇后。

這無疑是張飛倍受劉備倚重的表現。而關羽自己也有一雙兒女,卻無此榮幸。

關羽把女兒視如掌上明珠,一直期盼能嫁給劉禪。現在這個機會卻被劉備直接給了張飛,這讓他如何能甘心?

再加上,劉備命關羽鎮守荊州,遠離自己左右。與劉備并肩奪取蜀川的,是趙云與張飛,而非關羽。

種種跡象表明,劉備或已不如從前那般信任關羽。關羽心中不免生出猜疑,劉備是不是已經不在乎他這個多年好友了?

由此看來,關羽內心的不滿已具雛形。他自視甚高,覺得劉備不應如此輕視自己。身為五虎上將之首,其女兒又豈能隨便嫁人?劉備既然不正視自己,他也就藐視劉備的盟友孫權。

故而,當諸葛瑾前來提親時,關羽立刻說出了「虎女焉能嫁犬子」的狂言,無異于當眾打東吳的臉。

他的怒火已經壓抑許久,終于找到了一個借口宣泄出來。

但其實,孫權兒子的條件并不差。孫權可是與劉備、曹操并駕齊驅的一代梟雄,他的兒子自會不凡。僅次于劉禪,已經算是人中龍鳳了。只是在關羽心中,自己的女兒只配嫁給劉備的兒子,其他人都會被視為「犬子」。

這便是關羽拒婚的真正原因。他心中對劉備早已有了某種怨憤,這怨憤需要一個宣泄的出口。孫權的兒子成了這種怨憤的受害者。關羽壓抑已久的不滿一旦找到了出口,他便肆無忌憚地宣泄而出,毫不顧及后果。

其實,劉備也有責任。他似乎未能充分理解關羽的心態,過于輕視這個熱血沸騰的義士。劉備本不應該如此刺激關羽,更不應放任關羽單獨鎮守邊界。

他應該體恤關羽多年跟隨的情誼,給予更多關心和重用,哪怕只是表面文章。否則,關羽哪會在孫權面前出言不遜,導致兩家決裂。

劉備犯了一個錯誤,就是錯估了關羽,沒有充分照拂這只孤傲的鳳凰。他不該輕易讓關羽感到被冷落。

若當初劉備能體察關羽心中不忿,給予關羽應有的地位和榮耀,關羽也就無需借拒婚表達不滿了。諸葛亮日后評論這件事時說:「此皆弟過也。」正是這個意思。

同樣,孫權那邊也有問題。他主動提親固然良苦用心,但亦太過急躁。他本不應孤注一擲,而應該先探問關羽的態度,循序漸進。

孫權想要荊州的心情人盡皆知,這使關羽產生警惕。如果孫權能換個方式約關羽會面,循序漸進提出聯姻,或許可避免此劫。只因稍事錯判關羽,便釀成大禍。

孫權做事一貫直來直去,這次也顯露出了魯莽。他本可以避開關羽的疑點,先聯絡劉備或者諸葛亮,再慢慢探討聯姻之事。

但他太過自信,直接派人跨過荊州與成都直接溝通,又在關鍵時刻打草驚蛇,才導致事情一發不可收拾。這也與孫權幼稚的一面不無關系。

當然,罪魁禍首還是關羽自己。他太過驕矜,又疑心重,不懂變通。劉備對他稍有疏遠,他就抱怨連天;孫權送上橄欖枝,他又狂言拒絕。完全沒有一個謀士的胸懷與智慧。

關羽一生最引以為傲的,就是鐵骨錚錚的剛烈氣節,與對劉備的死士效忠。但這也成為了他的軟肋所在。

他完全無法設身處地為劉備著想,也不懂人情世故的變通。劉備對他輕微差池,他就記恨;孫權親近示好,他又狂言相向。處處為自己的驕傲與面子著想,其結果只能是兩邊得罪。

后世諸葛亮評論關羽時說他「短命」,正是這個意思。關羽死于麥城,終究是他性格過于剛烈,沒有控制住自己的情緒所致。若當時他能收斂鋒芒,委婉應對,哪會走到敗亡的地步?

人生在世,最難的就是與人相處,需要智慧而非勇力。關羽終其一生都沒有學會如何開放自己的心扉,去理解他人。也就釀成了孤獨、怨憤和誤判。其剛烈豪邁固然可嘉,但過猶不及,亦非長策。

關羽的死,對東吳、蜀漢雙方都是極大的損失。當初孫劉聯盟關系甚佳,本可一鼓作氣消滅魏國。關羽一時沖動,使兩家由友轉敵。此后魏國得以喘息,東吳蜀漢又長期相持耗損力量。若無這場誤會,或許三國的結局會完全不同。

關羽一生最終以失敗告終,令人唏噓。其失敗不能全怪己,劉備與孫權也有責任。但關鍵還是在關羽性格過于剛硬這一點。人生在世,智慧終究勝于勇力。這是后人應該汲取的教訓。