中國封建王朝歷史上,誕生過400多名皇帝。但真正的「布衣天子」只有兩位,此二人分別是劉邦和朱元璋。

然而相比劉邦,朱元璋的身份更加卑微,他小時候家里一貧如洗,為了生計又放過牛又出過家,還在亂世之中乞討過,人生開局可謂相當艱辛。

朱元璋出生在元朝末年,當時朝廷腐敗至極,貪官污吏橫行霸道,這些貪官污吏們就像一條條蛀蟲,不斷啃食著老百姓。

自小在窮苦人家長大的朱元璋,十分痛恨貪官污吏,他恨不得有朝一日權力在手,能夠親手解決這些蛀蟲。

誰能想到,多年以后,這位窮小子竟在亂世中突出重圍,他憑借驚人能力白手起家,先后平定東南,收取兩廣,一路打敗陳友涼,降伏方國珍,最后揮師北上進軍南京,成為明朝開國皇帝。

當上皇帝后,朱元璋果然不負曾經的誓言,趕在第一時間整頓官場、懲治貪官。他曾立下規定:貪污60兩白銀以上者,一律判處死刑。這里的「60兩白銀」,究竟是什麼概念?不妨一起分析下。

明朝市場上,早就有對金錢的具體衡量標準,比如一兩黃金能購買十石大米,而一兩白銀等價于二石大米,那60兩白銀則能購買120石大米。

「一石」是什麼概念?它其實是古代的容量單位。不同年代,「一石」的概念有所不同,有時候一石等于120斤,有時候是160斤,明初一石分量約等于150斤,這遠比一個成年男子的體重都要重。按照這種比例換算,一兩白銀則能購買300斤大米。

假設,現代大米均價為三元每斤,換算成人民幣的話,一兩銀子約等于900元人民幣,60兩白銀則相當于5萬4千元人民幣。

如果光從金額上來看,5.4萬元雖然不少,但也不多,普通居民一年收入也就這個數。

但要知道在600年前的明初年間,5.4萬元絕對是個大數字。

在《明太祖實錄》中記載,明初期間,正六品的朝廷官員才有資格享用100石大米俸祿,六品以下包括所享用的俸祿也不過幾十石,就算是從六品官員,所享俸祿也僅有90石而已。

如此換算下來就會發現,一個六品官員(包括正副級)的俸祿僅僅為45—50兩白銀。

堂堂朝廷官員,所享俸祿卻僅有幾十兩白銀,這點確實讓人意想不到。難怪當初朱元璋曾表示,貪污數字達60兩白銀后則被治罪。

其實明朝商業十分繁榮,沿海絲綢經濟和手工業非常發達,按道理國庫中白銀數量必然充盈。

可偏偏那會兒,就連朝廷命官俸祿都如此低調,似乎從側面印證著當時白銀數量并沒想象之多。

在這里要補充一點,早在前朝大宋時期,命官俸祿早就突破了百兩銀子限制。據史料記載,宋朝普通官員每個月的俸祿輕而易舉就是白銀百兩,一年下來,輕輕松松可以賺上千萬兩。

那麼,為什麼到明朝初年,官員所得到白銀俸祿卻大大縮水?其實這個問題的背后,與復雜的時代背景息息相關。

首先,朱元璋在位時明朝剛剛起步,經歷多年的戰亂,整個國內正是大量用錢之時。何況朱元璋本是布衣出身,年輕時經濟拮據,即便成為皇帝后依舊用錢謹慎,壓根不敢鋪張浪費。

光從前面《明太祖實錄》所提的官員俸祿中,就能窺測出其保守的用錢態度。

其次,古代開采礦產技術有限,白銀雖然常常在民間流通,但到明朝時市面上的白銀資源開始短缺起來,這也是明朝數次出現過銀荒的重要原因之一。

雖說為了保持白銀的正常流通,朝廷對白銀的開采則逐漸重視起來,但這也是在明中期以后的事情。

第三,則和當時的朝政有關。明朝時,朱元璋做了一個開歷史倒車的決定,即閉關鎖國,重農抑商。

其實朱元璋之所以閉關鎖國,這背后有許多無奈因素,畢竟當時明朝沿海匪患嚴重。

來自東邊的日本和來自西邊的荷蘭西班牙等國紛紛到達中國東南沿海,屢屢對中國邊地居民進行騷擾。此外,元朝的殘余勢力在帶走大量白銀的同時,也在中國北部邊境蠢蠢欲動。

面對內憂外患,朱元璋只能痛下決心閉關鎖國。這樣做雖然從一定程度上有效防止邊境騷擾,但卻將整個國家封閉起來,造成白銀無法流通,最后導致外面的白銀進不來,國內的白銀數量越來越少,以至于官員俸祿都遭削減。

總之,明朝初年經濟有限,白銀數量短缺到根本與前朝無法相比,難怪當時朝廷官員的俸祿都如此低到離譜。

這樣看來,朱元璋所定下的規矩并不苛刻,畢竟在那個年代,能貪污60兩白銀的可不是一般人,地位和官階若非達到一定程度,絕不會輕易貪下這麼多白銀。難怪有網友說,朱元璋此舉殺得并不冤。

作為開創之主,朱元璋最怕自己辛苦拼來的江山被貪官污吏破壞,為了守住江山,穩定萬世基業,朱元璋在懲治貪官污吏上可謂用心良苦。

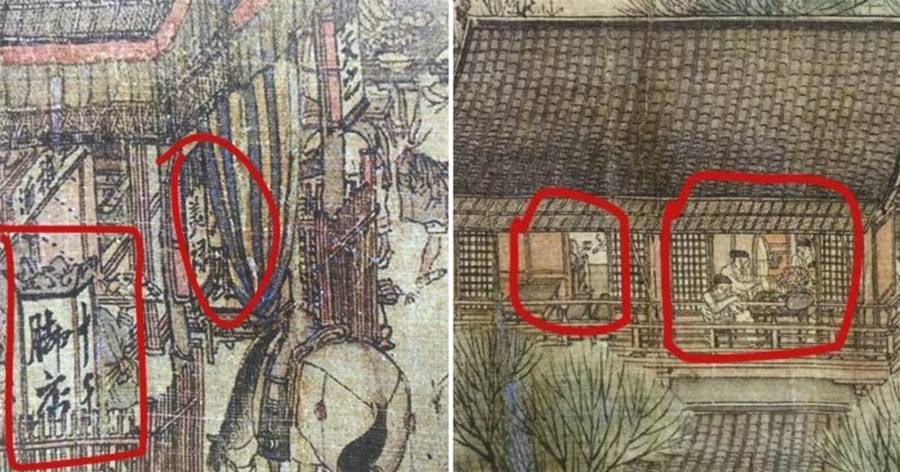

他除了將貪污高達60兩白銀的人治罪以外,還啟動酷刑來殺雞儆猴, 比如《大明律》中曾有這樣一個酷刑,名為「剝皮萱草」,指的是將活人的皮膚完整剝下來,再往皮膚里塞上稻草。

這種殘酷的刑法十分殘忍,但也是朱元璋懲罰貪官污吏的有效手段。因為只有這樣,貪官們壓根不敢胡作非為。

話說回來,正是在殺頭和酷刑雙管齊下的懲罰制度下,明初官員才不敢隨便貪污銀兩,他們基本上為官公正廉明。但也正是如此,朱元璋被儒生們稱為「暴虐之君」。