范進中舉的故事,我們都看過,他中了舉人以后,周圍人對他的態度發生了180度大轉彎,都叫他老爺,天上的文曲星下凡,連平時看他不順眼的岳父都對他畢恭畢敬。

那麼舉人到底是什麼官?古代的秀才、舉人、進士之間到底是怎麼樣的關系?

科舉發端于隋朝,唐代開始實施,缺乏公平性。兩宋的科舉選拔了大量平民,使得寒門子弟一躍成為宰值,階層實現了跨越。

科舉到了明清兩代發展到鼎盛,制度最為完善,我們就以明清兩朝為例進行講述。

童生

第一步讀書人要成為童生,要參加專門的考試篩選,考過了,就正式踏進了科舉的大門。

《明史·選舉志一》的說法,便是:「士子未入學者,通謂之童生。」

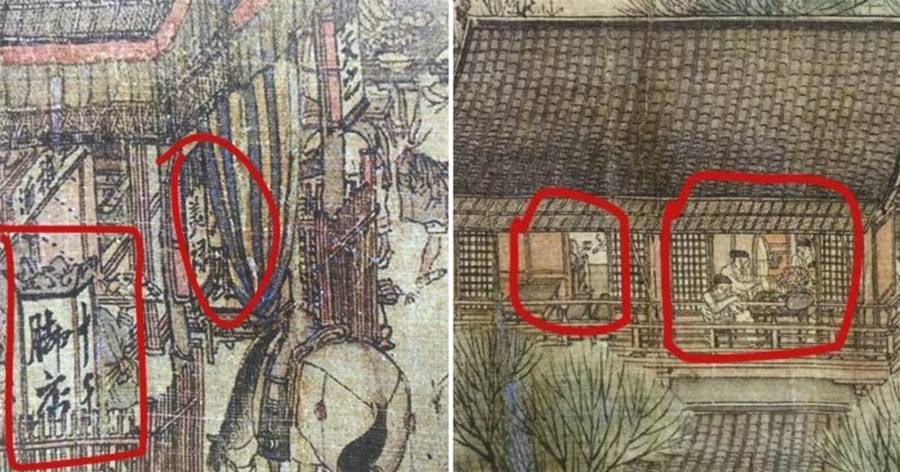

科舉考試用過五關斬六將形容一點也不為過,需要投入時間、金錢,當然還有讀書人自己的天賦,童生考試如果有名師輔導,會輕松通過。

但是天賦不佳,家庭貧困的考生就很吃虧了,各地都有白髮蒼蒼的老人一直奮戰在考場上,清道光年間,廣東居然還有百歲老人參加童生考試,和一群少年競爭,不知他心中是什麼滋味。

之后童生要跨過縣試、府試、院試三座大山,縣試由知縣主持,府試由知府主持,院試由各省學政主持。都是國家統一的考試,有的人在第一關不幸就被淘汰了。

秀才

三個考試通過才能去掉童生的標簽,進入第二關,成為生員,民間都叫他們秀才。

生員可以享受一些特權了,這是獲得功名帶來的。免除徭役,見到縣令不用下跪等。很多讀書人就是為了功名帶來的特權,不斷的努力。

武林外傳中的呂秀才就是停在這一步一直上不去,被人笑話。

秀才考試將人分為三等:廩膳生、增廣生、附生。 第一等廩膳生,是國家發放獎學金的,讓學習優秀者安心學習;第二等增廣生就沒有獎學金了,附生是指剛入學的秀才。

有了秀才的功名,在鄉間就是有頭有臉的人,除了縣令老爺,就是秀才們組成的鄉紳鄉賢的群體,他們在地方幫助縣令治理地方。

清末四大名臣之一的曾國藩秀才考試,考了七次才勉強通過。

舉人老爺

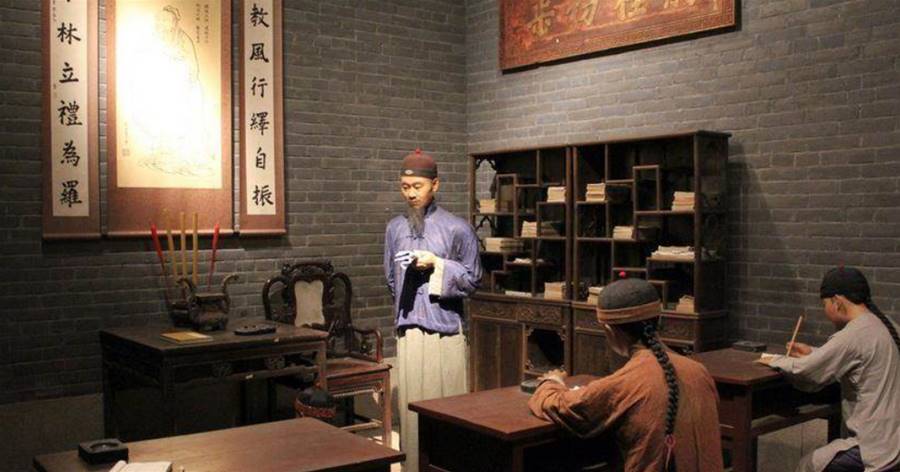

明清時期,三年舉行一次鄉試,一般在8月舉行,俗稱秋闈。主考官是皇帝親自派遣的。

秀才們通過這次考試,變成舉人,他們獲得更多的特權。舉人是可以擔任低級的官員,進入官場。秀才們只有跨過這一步,才能實現自己的人生價值,很多人終其一生就卡在這道關口了。

考中舉人,就會被稱為老爺,成為官僚集團中的一員。落第的秀才就只能抱憾了。

舉人有做官的資格,不過是地方上的事務性官員,級別低,能夠做到四品官就到頂了。如果想要進入朝廷高層,就要參加進士的考試。

清朝四大名臣之一的左宗棠才華橫溢,成了舉人老爺后,就卡在這里,三次進士考試都沒有通過,成了他一生的遺憾,最終平定新疆立功慈禧太后賞他同進士出身。

貢士、進士

進入官場還剩下最后的考驗,明清兩代會試每三年在京城舉行的一次,時間在鄉試次年,在春季舉行,被稱為春闈,由禮部主持,又稱禮闈。

會試的主考官是皇帝欽派的高官,至少是三品的官員,有大學士、各部尚書,御史等等。考三場,每場三日,考試通過者成為貢士。

一般人就會混淆貢士和進士,其實考中了貢士,才有資格進入殿試。

通過會試的考生,被稱為貢士。他們的面前還有最后一場考試——殿試。

殿試是科舉考試里的最后一關了,關系到排名,而且是皇帝親自主持,通過考試的一直引以為豪的是天子門生。

殿試考試只考策問,相當于寫一篇政論文,這些過五關斬六將,能夠進入殿試的都是有真才實學的,能夠得到皇帝青睞,一是字要寫得漂亮,大多數考生都苦練館閣體,二是內容寫到皇帝的心里,得到他的賞識。

殿試后進入三甲的貢士通稱進士。第一甲前三名分別是狀元、榜眼、探花。一甲的人數是固定的,被授予從六品或者七品的官職。

二甲一般三十到五十人,三甲人數不是固定的,他們都會被授予官職,直接進入官場。

清末四大名臣之一的張之洞,他一直自稱是慈禧太后的門生,同治二年(1863年)他參加殿試時,是慈禧太后欽點他為探花。

通過這些考試,有人幸運2,30歲就獲得功名,有些人終其一生也無法實現,30多歲考中的都是幸運地,有的60多才考上也做不了什麼實事了。