建興十二年,諸葛亮第六次出發前往岐山伐魏。

但這次在路途上,他明顯感覺力不從心。在晝夜兼程的高度緊張當中,諸葛亮的身體每況愈下,他自知命不久矣,就索性先將身后事托付給身邊的大將。

正值八月中秋之時,漆黑的夜上裝點幾顆明亮的星星。這一天,是諸葛亮特意選的黃道吉日。本該是祥和美好的時刻,但是在軍賬之內卻悄然無聲,每個人神情肅穆。

諸葛亮拖著無力的身體在賬中擺放著香花和祭物。地上放眼望去有七盞大燈,外面還有49盞小燈。

一切就緒之后諸葛亮雙手合十,一邊拜一邊虔誠的禱告。

他出生于亂世,承蒙皇帝三顧之恩,不敢不竭盡全力輔佐先帝。無奈自己陽壽已到,希望上天能夠傾聽他的請求,再借他12年,完成先帝的遺愿。

而這個北斗七星陣就是他給自己續命的方式。

在傳統的祭祀儀式完成之后,他還需要等待七七四十九天。這個陣法最關鍵的一步就在于此。這期間燈火絕對不可以滅。一旦燈滅,就會前功盡棄。

為此,諸葛亮每天在陣法當中轉折步行,宛如踏在罡星斗宿之上虔誠的召遣神靈,禮拜星宿。

但沒有想到,諸葛亮的「北斗七星陣」卻被闖進門的魏延所破。

最終諸葛亮無力回天,在五丈原撒手人寰。

很多人奇怪,料事如神的諸葛亮怎麼會預想不到自己的陣法被破?

那麼他又為什麼在明知自己不會成功的前提下,擺出北斗七星陣來為自己續命呢?

首先我們要先了解當時諸葛亮處于一種什麼樣的環境。

蜀漢建興十二年八月,也就是公元234年,已經五十四歲的諸葛亮決定再次進行北伐戰爭。

這一戰諸葛亮足足準備了三年的時間。為的就是希望能最后助蜀國一臂之力。

盡管先主劉備已經逝去,但諸葛亮仍舊感念劉備的知遇之恩,他甘愿一生鞠躬盡瘁死而后已,將光復漢室當做自己畢生的任務。

為了加快扶持漢室的行動,諸葛亮選擇主動進攻。在制定了詳細北伐戰略之后,司馬懿就成了諸葛亮進攻的首要目標。

但諸葛亮沒想到,最后一次北伐戰爭耗時很長,而且將他拖累的不輕,甚至將生命都葬送在五丈原。

一切準備就緒后,諸葛亮率軍從漢中出發,在五丈原安營扎寨后,就對曹魏展開了猛烈的攻勢。諸葛亮看穿司馬懿的無奈和被動,所以處處想要逼他現身。

面對著心急如焚的諸葛亮,司馬懿卻不急不躁。因為司馬懿最終的目標并不是諸葛亮,而是曹操。

司馬懿雖然一生都被曹氏集團所用,但他也是曹操的忌憚之人。曹氏看出他的野心,所以并沒有真正的重用他,這一點他非常清楚,司馬懿自然也不愿意過分替曹氏賣命。

面對諸葛亮的進攻,司馬懿的目標不是擊敗諸葛亮。而是守住城池,不產生損失即可。畢竟這場戰爭對于他來說太過于冒險,實在沒有什麼打的必要。

司馬懿為人低調,遇事沉著冷靜,更不會輕易被挑撥激怒,盡管這時候的諸葛亮雄心壯志,氣勢洶洶,但司馬懿就是無動于衷。

這時,司馬懿更看出諸葛亮時間緊湊,所以按兵不動,故意拖時間。

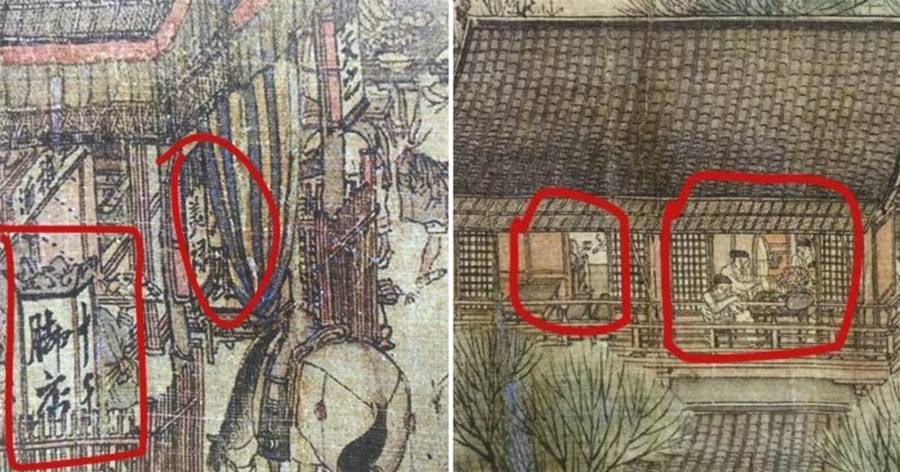

另一邊,諸葛亮為了逼司馬懿出戰,不僅給他送女人,還送衣服挑釁。但就算如此,司馬懿還是不為所動,最后雙方僵持著消耗了很長時間。

終于有一天,諸葛亮認為進攻的時機已到。諸葛亮非常善于夜觀天象,每次出兵之前都會根據天象來布陣。只不過這次他卻并沒有料事如神,當時他夜觀天象,斷定在上方谷會戰不會下雨,所以便采用火攻的方式。

這一場大火,困的司馬懿團團轉,差點真的放棄抵抗和逃生,本以為那場大火可以將司馬懿父子和他們手下的10萬大兵一舉擊滅。沒想到,突然降臨的大雨又給了司馬懿一線生機。

這時候的諸葛亮見急火攻心,被氣得大吐鮮血。等病情穩定下來,諸葛亮深感無奈,只覺得是上天在幫助曹魏集團,因此也并沒有下令趕盡殺絕,而是放司馬懿逃生。

這一場大雨不僅放生了司馬懿,也將諸葛亮的命數放盡。

諸葛亮對死亡并沒有什麼懼怕,唯一遺憾的是自己沒有幫助劉備完成他心中最想完成的事業。

作為一個杰出的政治家、軍事家、文學家,諸葛亮足智多謀,又料事如神。

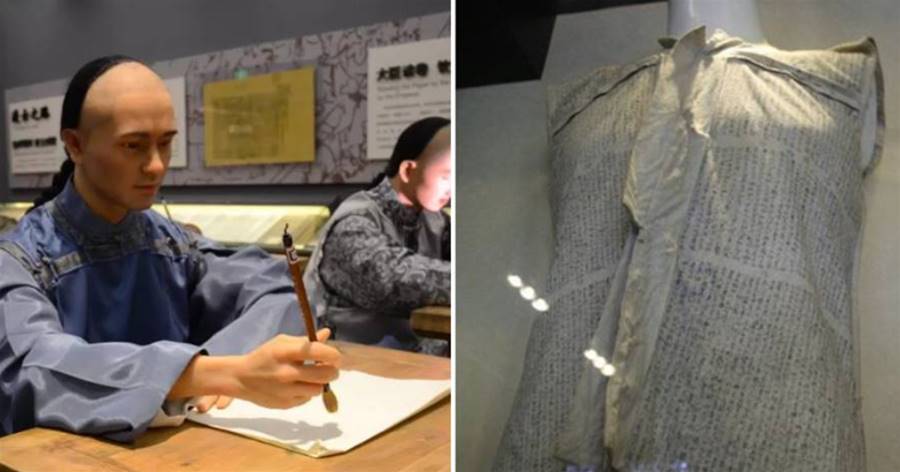

這樣一個善于謀略的人,做出的計謀都可以提前預料到未來發生的事情。因此,在當時,諸葛亮在深感自己時日無多時就已經為之后發生的事情做出了規劃。

而這個所謂的北斗七星陣,就是他其中的一個計謀。

別人都感慨諸葛亮也有怕死的那天,居然用這種方式為自己續命,實則這其中還蘊含著諸葛亮其他的深意。

諸葛亮知道自己命數到,是無法改變的事實。但是他的離開對于整個國家都是致命的打擊,尤其是他的老對手司馬懿。

為了不讓自己的離去將蜀國置于危險的境地,諸葛亮左思右想,想到了這個方法。

他給自己點了49盞燈,構成北斗七星大陣,對外宣稱只是在給自己續命。實則,他是故意傳出這樣的謠言,為的就是讓司馬懿按兵不動。

諸葛亮想做的就是為蜀軍拖延時間。他當然知道,司馬懿同樣也會觀天象。既然對方也很信天象,自然也能看出他的未來。

那麼諸葛亮就決定從此出發,人為的干預改變天象。

諸葛亮知道司馬懿本性謹慎,不僅不會輕易的相信他,更會派人前來偷偷探查。

這時候無論諸葛亮續命能否成功,只要他擺出陣法,就可以繼續震懾司馬懿,讓他心里有顧忌。在他猶豫之際,就是安排蜀軍及時撤退的最佳時機。

在諸葛亮去世之后,故事也真的像他預料的那般。諸葛亮用自己最后的生命,為蜀軍的撤退做出了巨大的貢獻。

除此給蜀軍撤退爭取時間外,大部分人認為七星續命燈還幫助蜀國抓出了想要謀反的內賊。

在《三國演義》當中是這樣形容這段故事的后續:

「司馬懿仰觀星象,知諸葛亮不久人世,又不敢深信,使夏侯霸領兵探之。不料魏延誤認劫寨,匆匆奔至賬中報信,將本命燈踏滅。諸葛亮擲劍嘆曰:生死有命,不可挽也。」

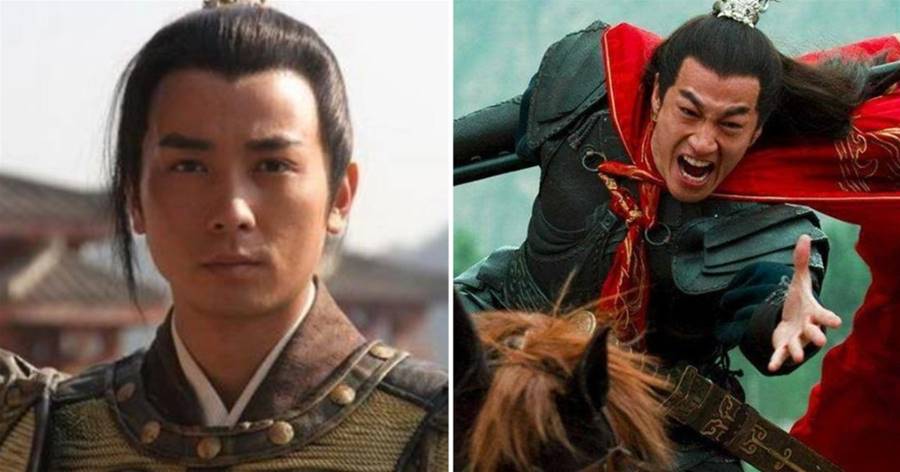

由此可見,其實最終使得諸葛亮沒有續命成功的,還有另一個關鍵人物,那就是魏延。

魏延跑到這軍賬的時候,居然將諸葛亮的七星燈踩滅了,使得諸葛亮無法挽回自己的性命。 那麼這個魏延又是誰?

相比于敵方首領司馬懿來說,蜀國的內部臣子魏延怎麼能成為阻止諸葛亮續命的關鍵人物?很多人覺得這就是諸葛亮的第二個計策,那就是幫助蜀國抓住有二心之人。

畢竟在先帝劉備去世之后,蜀國就是一盤散沙。

諸葛亮在世的時候,沒有人敢動亂,但他離世之后就不敢保證了。諸葛亮更想要借此事來探尋內部想要造反之人。

那麼,這個魏延真的就是要造反之心的奸臣嗎?在我們看來,其實不然。

當時的諸葛亮開壇祭天,用畢生所學要和上天抗爭,卻遭到了魏延的打擾,續命燈被打翻,儀式被迫終止,這意味著諸葛亮無法再與上天談判,那為什麼他要在這個時候闖進來?

據魏延解釋,他是有要緊的軍情要向丞相匯報,所以不顧外面士兵的阻攔,急匆匆闖了進來。 很多人因此認為魏延一定是故意來打翻諸葛亮的七星燈。

原因就是當年劉備攻占荊南四郡的時候,收了在長沙派兵投降的魏延。當時諸葛亮就看出魏延有一身反骨,可能并不是一個安分守己,值得信賴的人,立馬建議劉備斬殺。

但是劉備比較惜材,認為魏延一代將才這樣去世太過于可惜,于是將他收入軍中。

從此之后,魏延似乎就和諸葛亮的關系并不是很好,甚至還有人稱魏延一直想要報仇。

但其實在歷史上,諸葛亮對魏延一直異常的寬容。對于諸葛亮來說,他需要魏延這一員猛將來沖鋒陷陣,所以在前幾次北伐戰爭的時候,他都非常縱容魏延。

只不過魏延的能力雖然大,但脾氣也很暴躁,經常會呵斥手下的將領,甚至和他同級別的將士們發生矛盾。

只要有其他的將領惹得魏延不高興,輕則被辱罵,重則都會被他拿著刀劍棒打,甚至是逼迫著道歉。

但魏延是僅次于關羽、張飛、馬良、黃忠的第五員大將,而且掌握了漢中的軍團,在軍事戰略上面都極其重要。

因此魏延非常受重用,只不過這樣的重用帶來的是他性格上變本加厲的暴躁與蠻橫。

其他的將領自然看出這一點,所以平常都會時時讓著魏延,更不敢和他產生矛盾。魏延因此習慣了在軍隊里面橫行霸道。

除了諸葛亮的面子之外,他誰都不給。但這個時候,他卻遇到了天生倔強的楊儀,楊儀就是一個部隊里面的例外,他絲毫不在乎諸葛亮是否偏袒魏延。

楊儀不僅會頂撞魏延,更不懼怕他的蠻橫。楊儀不服氣魏延,魏延又對楊儀不爽。兩個人因此產生了大大小小的許多矛盾。

究其原因,楊儀和魏延的爭端,并不是什麼殺父之仇,更沒有什麼其他重要的原因,只不過是因為性格不合而已。

再加上兩個人,一個是粗魯的武將,一個是文質彬彬的文官,兩個人的身份本來就存在著差別,這又是他們矛盾激化的另一層原因。

兩個人在很多問題上都無法保持相同的節奏和意見,頻繁產生的分歧,再加上其他的誘因,使得他們互相討伐,繼而變成不休不止的爭吵。

諸葛亮也看出了這一點,所以并不多加管教,而且這兩個人在當時可以算得上是他的左膀右臂。

這兩個人在諸葛亮在世時,就互相厭惡。沒成想在諸葛亮去世后,他們還勢必要分出高下。

這場矛盾的最終戰局就發生于諸葛亮去世之后。

諸葛亮在將軍權交給楊儀之后,魏延盡管非常憤怒,但是他仍然各抒己見。他不理會楊儀下達撤兵的命令,反而帶著部隊繼續進攻曹魏。

但這個時候,他不知道楊儀居然已經帶著部隊離開。

這使得魏延身邊并沒有大部分可以支持的力量,更破壞了魏延想要繼續北伐的計劃,于是生氣的魏延一邊帶著公憤,一邊帶著私仇,直接追上楊儀。

魏延不僅燒毀了蜀漢的棧道,而且還告發楊儀造反。沒想到,楊儀也用同樣的理由告發魏延。等到回到朝廷之后,這場小規模的內亂以楊儀的勝利為結局。

魏延,因為在朝中沒有積累好人緣,更沒有結識到好的人際關系,最后在聲討中被殘忍殺害。

魏延被楊儀殺害之后,楊儀以為自己成為了最終贏家,于是驕傲的踩著魏延的頭顱說:你還能再繼續作惡嗎?

但楊儀也沒有善終,在成為諸葛亮親授的臨時接班人后,楊儀以為自己得可以為所欲為,甚至後來還狂妄的公開指責劉禪,最后引得眾怒后被關進獄中,含恨自盡。

盡管魏延并沒有謀反造反的心,但是他狂傲的性格,使得他最終落得這樣的結局,但看似勝利的楊儀,也難逃一死。

雖然他稱作是諸葛亮的接班人,但是在被剝奪實權之后選擇用語言發泄情緒,最終的結局其實也是咎由自取。

所以綜合來看,盡管魏延不小心踩滅了七星燈,他性格也有缺陷,但一生都是在為蜀漢南征北戰,從來沒有二心。無論怎樣,他都為蜀漢做出了自己的貢獻。