商朝以武立國,自建國之日起就開啟了對周邊方國長達數百年的征戰,直至殷商滅亡前夕,末代君王紂王還在持續對安陽東南方向的夷人用兵。

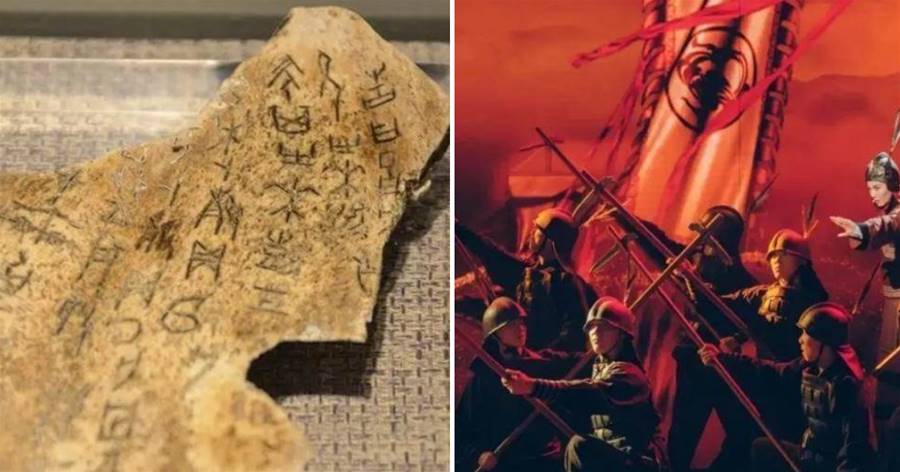

殷墟出土的甲骨文中保存了大量商王出征前的占卜記錄,其中羌方無疑是被提到頻率最高的方國。

據統計,殷商王朝征伐羌方的次數最多,用兵規模也最大,商王武丁不僅創紀錄的派出了1.3萬人的大軍,而且還由妻子婦好親自領兵(伐羌,婦好三千人,旅萬人,共萬三千人)。

雖然戰爭以商朝的勝利而結束,但這次征伐并未讓羌方臣服,此后的甲骨卜辭中仍然不斷出現「征羌」、「截羌」、「伐羌」、「執羌」、「獲羌」 等用辭。在婦好去世后200年,周武王起兵伐紂,羌人還憤然加入了反殷的九國聯盟,說明直到此時羌人依然有著不俗的實力。

羌人對殷商的仇恨根源,或可用數百年來不斷遭到商王朝的征伐來解釋,但商朝對羌人的仇恨,卻讓人感到不可理解。

首先,羌方的活動區域在陜西關中西部、甘肅東部偏南一帶,在陜西扶風考古發現的劉家墓葬為代表的劉家文化被認為是羌方的文化遺存。

而由商代考古研究可知,在商朝的極盛時期,即考古文化上的二里崗上層偏晚至殷墟二期時,商文化的分布區域曾到達陜西關中的西安、扶風一線,此后便逐漸退出關中。

這說明,陜西關中已經是商朝的西部邊疆,羌方是是商王朝西部疆域之外諸方國之一,對以安陽為腹地的商王朝而言,并不會帶來直接的軍事威脅。

其次,甲骨卜辭中對征伐周邊方國皆有出兵理由,如伐土方是因為對方「數侵殷邊侯田」,征藍夷是「藍夷作寇」侵入殷商疆土,伐東夷,是因為「東夷浸盛,遂分遷淮、岱,漸居中土」,唯獨對羌方的占卜含糊不清。

晉南的藍夷、晉北的土方、淮北的夷方距離商朝都城的直線距離皆不超出千里,而地處西疆的羌方卻在千里之外,商朝為了完成對羌方的遠征,不惜出動了上萬人的兵力,這對殷商的后勤無疑是一個巨大的考驗。

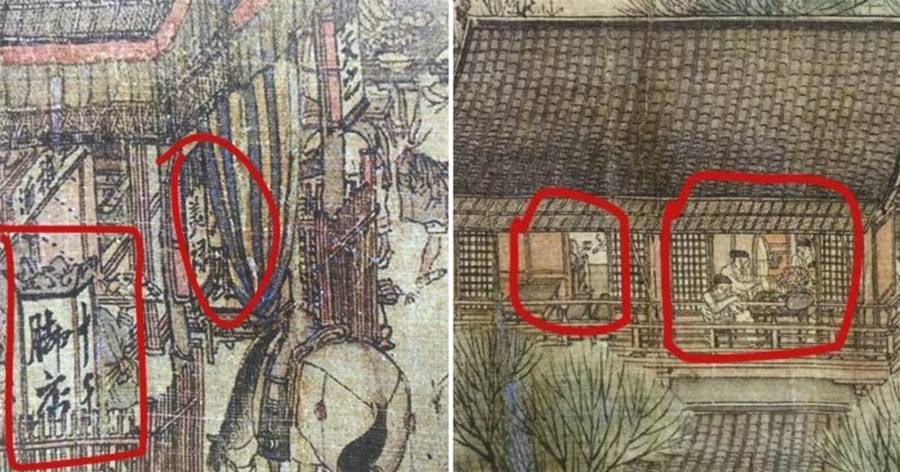

不僅如此,殷王對羌人也特別殘忍,抓獲到的羌人俘虜往往處以極刑以祭祀祖先。

如祭祖乙時「伐羌十有五」 (殺15個羌人),還有「斷十牛,羌十人」(用10頭牛和10個羌人祭祀祖先),類似這種伐羌一二人以至用十五、三十等不同數目的記載在甲骨文中數不勝數,最多一次時,甚至一次就殺戮了300人之多(今昔用三白羌,白通百)。

從甲骨文中對羌人戰俘的處置來看,殷商王朝對羌方有著切齒的仇恨,恨不得將其從方國版圖中抹去。

最早試圖解釋這一疑問的,是著名先秦史學者楊國勇,他在1985年出版的《夏史論叢》一書中曾做出推測:「我很懷疑這些‘羌’里面可能有許多是逃到羌地的夏人,因而他們與商人的矛盾特別尖銳,對立情緒特別大」。另一位考古學家陳夢家也認為「羌為與夏同族之人」 。

楊國勇和陳夢家的推測并非空穴來風,因為早在春秋時期《國語》就曾提到:「羌之先祖四岳,佐夏禹平治水土有功,被封于呂或申,賜姓曰姜(古羌通姜)」。此后《史記》《后漢書》《路史》等史書或言「禹出西羌」或言「興于西羌」。

如果夏羌同宗,或者說夏朝滅亡后有不少夏人逃到了羌方,那麼商朝對千里之外的羌方的不斷征伐,也就顯得合理了。殷商的先祖起于河北漳河流域(下七垣文化),和活躍在晉南豫西的陶唐、虞舜、夏后諸族并無氏族血緣關系,故而商湯在滅夏后,下令「一勿遺,欲遷夏社」(一個也不放過)。

上文已述,二里崗商文化(即商王仲丁、外壬)西部邊緣地帶發現的劉家文化被考古工作者判定為羌方遺存,出土的鬲、盆、豆、折肩罐以及流行的偏洞室墓葬習俗與齊家文化關系密切,而后者正是夏文化的西北分支。

不僅如此,到殷墟三期文化(即商王廩辛、康丁、武乙、文丁)之時,商王朝從關中西部與羌方直接接壤的前沿向后開始退縮,原本的商人據點王家嘴、賀家、壹家堡等地,變成了羌文化的勢力范圍。

這說明,商朝在極盛時期的殷墟二期文化(即商王武丁、祖庚、祖甲),雖然發動了對羌方的大規模征伐,但卻沒有徹底消滅這個宿敵,在商朝進入衰落期后,羌方反而不斷發展壯大,勢力范圍幾乎擴大到了整個關中。

但考古也發現了反常一幕,在殷墟四期文化(即商王帝乙帝辛)時,原來屬于羌方的文化區域,相繼變成了先周文化的分布區,然而這一變化并非是周人通過戰爭完成的,因為先周文化中出現了濃厚的羌方文化因素,說明羌文化融入到了先周文化當中,二者是和平融合了。

那麼羌人為什麼會主動放棄來之不易的地盤呢?一方面是周人對羌人的懷柔拉攏,而更主要的,是羌、周同為夏后氏支裔,《詩經》曾言:周的始祖后稷之母為姜姓羌人,周先公亶父遷于岐下后,又延續了與羌人通婚聯姻的關系,再加上夏與商有亡國之恨。所以,面對共同的敵人,羌與先周文化共同融合成了一股全新的周文化,并在日后成為了武王伐紂的中堅力量。