很多影視劇中,每演到大臣上朝的場景時,我們都會發現每個大臣手中都會拿著一塊狹長的板子。這塊板子學名叫做「笏板」或「朝板」,它是大臣身份的象征。有個成語叫「滿床疊笏」,就是用來形容一門昌盛,家中出過很多高官。

笏板除了象征身份外,還有其他很多妙用,大臣在上朝時既可以拿它來擋臉,做小抄本子,有時候還能用來打人。

笏板起源很早,周朝時朝臣和天子就已經有了用笏板的傳統。《禮記》中對笏板的形制和用法做了很詳細的記載。

笏板長兩尺六寸,寬為三寸,無論是天子還是諸侯大夫們,在工作時,都是人手一塊笏板。天子和不同等級的朝臣,手中的笏板也有不同。

作為最為尊貴的天子,手中拿的笏板是玉制的,通體筆直,兩端都為方形。次一等的諸侯手里的笏板則是象牙制的,前端微微彎曲,呈圓潤狀,后端則是筆直的方形樣式。

普通士大夫手里的笏板則是用木頭或者竹子制作,兩端也均為圓潤造型。天子在朝堂中一眼掃過去,就能知曉大臣的具體官階地位。

笏板不止是在工作時使用,平時里貴族男子也是板不離身。《禮記》有講,一個貴族男子每天都應該做到衣著整潔,身帶笏板,這是走親訪友,面見天子的必備禮節。

周朝之后的朝代,對笏板的用法做過不少修改,但基本上都是大同小異,不同官階的大臣手持不同形制的笏板,與他們的官服相對應,以作等級象征之用。

清入關后,采用了不同于以往朝代的禮儀形制,官服迥異于其他朝代,取消了插笏板的束帶,沿用幾千年笏板也被隨之廢除。

除了作禮儀象征之用外,笏板還有很多實際用途。

封建時代,一個臣子不管是在上朝還是平時,都是不可以直面圣顏的,不然就是「仰面視君,意欲刺王殺駕」。

可大臣上朝談事情,總不是把頭低下或者看向別處,這對皇帝又是一種不尊重,笏板就很好地避免了這個尷尬。大臣在上朝時,手里盯著笏板,笏板擋住臉,這樣就很好地體現了對皇帝的尊敬。

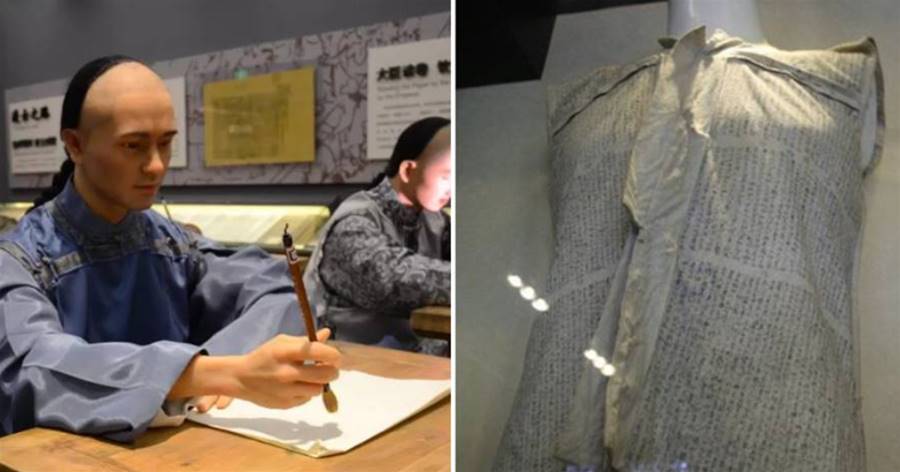

大臣盯著笏板,不止是為了避免尷尬,因為一般笏板上還寫有內容。

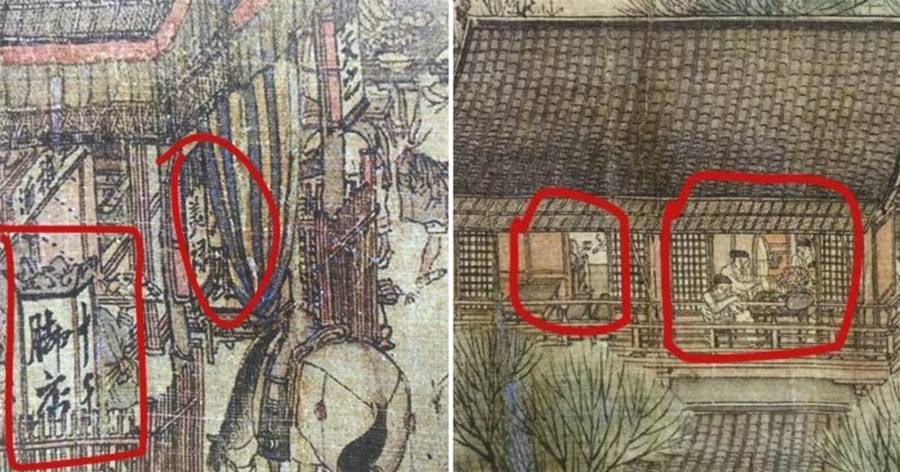

古代上朝時,皇帝和大臣之間都會談論很多事情,朝臣也會有很多工作匯報,但諸多事宜并不能全都記在腦子里,這時候笏板就可以拿來當小抄用。

大臣們把要匯報的事情都提前記錄在護板上,上朝時皇帝布置工作安排,大臣們也可以隨手記錄。有時事情大多,大臣們會攜帶多個笏板,將其放到「笏囊」里。笏板是大臣手里的備忘錄,這和如今工作開會時,每人手里拿上筆記本是一個道理。

笏板不止是局限于朝堂,民間的道士們也會手拿笏板。不過道士們手中的笏板并不叫「笏板」而是叫「圭簡」,它的樣式造型和笏板區別不大,作用和朝堂中笏板也類似。

道教里位列仙班的神仙們細細數起來得上千位,每個神仙等級職責各有不同,為了以作區分,人們就會給神仙手里塞上一塊圭簡。

道士平時也會手持圭簡,其作用是為了表達對神仙的尊敬,這樣就能夠防止凡人口中的呼出的污穢之氣冒犯到神仙。道士手里的圭簡也不止是禮器,更是法器,道士會在圭簡上刻上符咒,用來驅邪避妖。

護板還有一個另類作用,那就是用來打人。南北朝后期就發生了一件皇帝持笏板揍權臣的故事。

南北朝后期,宇文泰掌握西魏大權,臨終前他將權位傳給了侄子宇文護。宇文泰死后,宇文護殺死西魏皇帝元廓,立宇文泰之子宇文覺為帝,建立北周。

宇文覺雖是皇帝,但權力都在宇文護手里,日漸不滿的他便暗中謀劃除掉宇文護,事情敗露后被殺。 宇文覺死后,宇文護立了宇文毓為帝。可宇文毓也不甘心做傀儡,意圖除掉宇文護,最終事泄被殺。

宇文毓一死,宇文護又選了宇文邕當皇帝。宇文邕很聽話,把朝中諸事都交給了宇文護做主。宇文護對他很滿意,二人就這樣相安無事地過了十三年。

十三年后的某一天,宇文邕突然叫宇文護,說太后終日酗酒,希望宇文護能面見太后,背一下禮記里的《酒誥》,勸一勸太后。

就在宇文護背課文時,他身后的宇文邕突然拿出玉制笏板,朝宇文護的腦袋狠狠來了一下。還沒等宇文護反應過來,宇文邕就招呼出殿內埋伏的士兵,一擁而上砍死了宇文護。

唐代后期,也發生過笏板斗毆事件。安史之亂后,藩鎮勢力做大,地方節度使開始互相攻伐,叛亂不斷。

盧龍節度使朱泚蠢蠢欲動,意圖聯合手下反叛。某天,朱泚召集手下官員,商討反叛事宜。期間,早就對朱泚所作所為不滿的司農卿段秀實突然暴起,拔出一旁官員的象牙笏板,對著朱泚的腦袋就狠狠地來了一下。

朱泚被打蒙了,頭上血流如注,一時間不知如何是好,這時段秀實大喝:「我恥與你們為伍,為何不殺我。」眾人這才一擁而上,殺死了段秀實。

從此之后,就多了一個成語「奪笏擊賊」,用來表示忠臣為國而死。

笏板在古代的作用是用來當做禮器,區分地位,同時承擔一下當小抄的功能。因為朝臣談事情都不允許攜帶刀劍,所以笏板就成了臣子們手邊最能拿出手的武器,也就發生了很多笏板斗毆的事件。

笏板其實就是古代官員手里的工牌,它帶有強烈的階級色彩,因此笏板就有了當官掌權的意思,衍生出了「一門百笏」,「拄笏看山」這樣的成語。